郵便局やコンビニなどで販売されている、日本郵便の封筒型配送サービスのレターパックプラスとレターパックライト。

今まで使う機会がなかった場合は、どうやって発送したらいいのかが分かりにくいと思います。

私は今でこそ使い慣れていますが、やっぱり初めての時は不安がありました。

このページでは、レターパックを送るための書き方や封の仕方、出し方などを詳しく説明していきます。

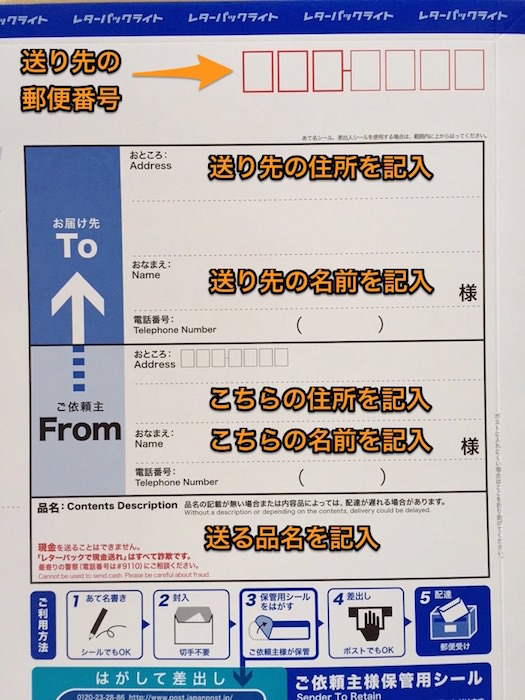

レターパックプラスの書き方

レターパックを手に入れたら、お客様や友人や家族に届けるために宛先を書かないといけません。

レターパックは封筒なので直接記入ができるんですよね。

レターパックプラスでもレターパックライトでも同じ記入方法なのですが、まずはレターパックプラスの書き方を紹介しますね。

以下の記入例を見てください。

上が「To」でお届け先、下が「From」で依頼主、つまりこちらのことですね。

Toの欄の住所と名前には相手の情報を記入してください。

Fromの欄は、自分の住所と名前・電話番号を記入しましょう。

Fromの下に小さな入力欄で「品名」があります。

ここにレターパックに入れるモノの名前を書いておきましょう。

具体的な商品名でなくても大丈夫です。「本」とか「CD」で大丈夫ですよ。

レターパックプラスの梱包のやり方

宛先の記入ができたら、荷物を梱包しましょう。

レターパックプラスは、厚み制限はないですが、封筒型なので分厚すぎるモノはさすがに難しくなります。

試しに、厚みのある本(ドラゴンクエストのモンスター大図鑑)を測ってみたら3.5cmでした。これならなんとか入りそうです。

レターパックの中に入れてみたらこんな感じになりました。

これだと送った時に角がボコボコになるので、プチプチなどに入れて梱包すると4cmを超えそうです。

でも、なんとか封はできそうですね。

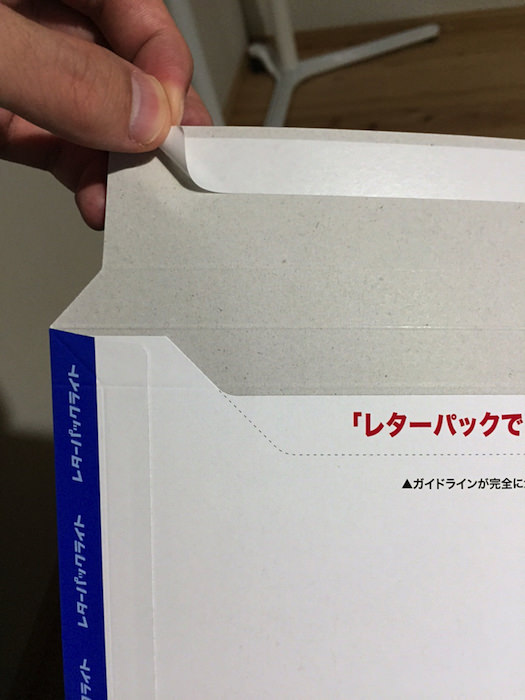

レターパックプラスの封の仕方・閉じ方

荷物を梱包できたら、レターパックの封を閉じましょう。

レターパックの封をするところには、シールが貼ってあるので、それをはがすと粘着テープになりますよ。

自分で糊付けする必要はなく、封をするだけで自然とくっつきます。

レターパックの封の仕方はとても簡単ですね!

書類など厚みのないモノを入れたときは、締めマーク(封〆)を書くとより丁寧な印象になりますよ。

反対に厚みのあるモノを入れると、封をするところが波打ってしまい、元々の粘着テープだけでは閉じにくいかもしれません。

その場合は、封をした上から梱包用の透明なテープなどで補強しておくと安心です。

封をしたら問い合わせ番号のシールをはがす

封をしたら、さいごにレターパック表面の下にある12桁の問い合わせ番号が書かれたところのシールをはがしてください。

はがしている様子がこちら。

このシールは送り主が保管しておき、投函後に今どこに郵便があるのかを確認するためのものです。

ついつい忘れがちですが、出す前にシールをはがしておきましょう。

ちなみに私は過去にはがすのを忘れてポストに投函してしまったことがありますけど、それでも問題なく届いてましたよ^^;

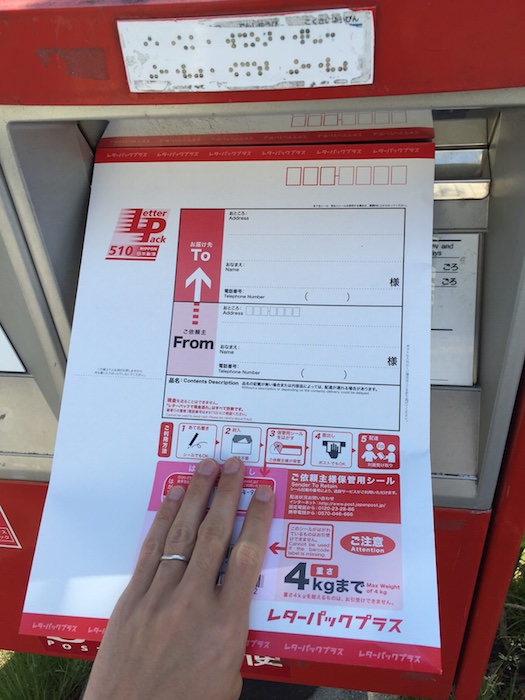

レターパックプラスの送り方・出し方

荷物の梱包が終われば、あとは発送するだけですよね。

ポスト投函や郵便局の窓口に持っていけば受け付けてもらえます。一番簡単なのは、ポスト投函ですよね。

その辺にポストがあると思うので、そこに入れれば発送完了です。

ローソンにも郵便ポストがありますので、近くにあるなら、ローソンの郵便ポストを使うのもアリですね。

あと、レターパックプラスであれば、集荷を依頼できます。

電話代が掛かってしまうので、別途費用が発生しますけど、家から一歩も出ずに発送できるのは便利ですよね。

電話代を安くするなら、楽天でんわやG-Callを使うのがおすすめ。

もう1つのレターパックライトでは、集荷に対応していませんので、レターパックプラスの強みを活用するのもいいと思います。

レターパックライトの書き方

上で紹介したレターパックプラスと同じやり方なのですが、レターパックライトの書き方も紹介しますね。

下の記入例をご覧ください。

レターパックライトも封筒に直接宛先などを記入します。

「To」の欄には送る相手の住所と名前を記入しましょう。

「From」の欄は自分の名前や住所ですね。

「From」の下に、「品名」欄がありますので、それも忘れずに記入しておきましょう。

もし忘れていたら、郵便局の人に怪しまれて戻ってきてしまうかもしれません。

レターパックライトの梱包のやり方

宛先と自分の名前・住所の記入ができたら、続いて商品を梱包します。

レターパックライトは厚み3cmまでしか対応していないので、レターパックライト自体の厚みも含めて3cm以内に収まるような商品を入れましょう。

レターパックプラスの時に紹介した3.5cmのドラゴンクエストモンスター大図鑑はレターパックライトだとダメですね。

今度は昔に勉強してたFP技能士の参考書を入れてみました。約2.5cm、これなら入りますね。

レターパックライトに入れるとこんな感じになります。

分かりやすくするために直接本を入れてみましたが、本を入れる時は、プチプチなどで梱包するようにしましょう。

レターパックライトの封の仕方・閉じ方

レターパックライトの中に商品を入れたら、続いて封をします。

自分で糊付けする必要はなくて、レターパックライトに粘着テープが付いていますので大丈夫ですよ。

下の写真のような感じではがしてください。

はがしたところが粘着テープになっていますので、折りたたんで封をしましょう。

レターパックプラスと同じく、封をしたところに締めマーク(封〆)を書いておくと、より丁寧な印象になります。

また、元々の粘着テープだけでは心配な場合は、封をした上から梱包用の透明なテープなどで補強するといいですよ。

封をしたら問い合わせ番号のシールをはがしましょう

ここまでで、宛名の記入と梱包までが終わっていると思います。

さいごに、もう一度表面をチェックして、追跡用の問い合わせ番号が書かれたシールをはがしておきましょう。

はがしたシールに書かれている番号は、送ったあとに今どこに郵便があるのかを確認するためのものです。

レターパックライトの送り方・出し方

これで準備がすべて完了です。あとはレターパックライトを送るだけ。

レターパックライトは、ポスト投函や郵便局の窓口に持っていけば大丈夫です。

一番手っ取り早いのはポスト投函ですよね。近所にポストがあると思います。

下の写真のようにポスト投函すれば終了ですよ。

もちろん、ポストがあるところであれば、どこでも大丈夫です。

今はローソンなどのコンビニでも郵便ポストが設置されているところがあるので、最寄りに普通の郵便ポストがないなら、ローソンを探してみましょう。

さいごに

レターパックプラスとレターパックライトの書き方と送り方の手順はここまでとなります。

封筒に直接記入して、封筒にテープも付いていますので、こちらで封筒やガムテープを用意したりする手間が省けるし、そのコストも節約できるんですよね。

その上、相手にとってうれしい速達扱いなので、喜んでもらえると思います。

オークションやメルカリなどのフリマアプリなどでレターパックを活用する機会もあると思いますので、分かりにくいときの参考になれば幸いです。

おまけ:レターパックがよくわかる関連記事

ノマド的節約術では、レターパックについて他にもいろいろと使い方やお得な方法を紹介していますので、以下の記事もあわせてチェックしてみてくださいね。