児童扶養手当は母子家庭や父子家庭、もしくは僕のように配偶者が障害者年金を受給している場合に受給することができる手当です。

そんな中、『児童扶養手当を受給している世帯は、JRの通勤定期が3割引で購入できる』という制度があることを知りました。

申請すればこの制度を使えるのってすごいと思いませんか?

3割も安くなると、相当な節約になります!

そこでこのページでは制度のことや、手続き方法などを紹介しますね。

JR通勤定期割引制度とは

JR通勤定期割引制度とは、児童扶養手当を受給している世帯のひとがJRを利用して通勤している場合、定期券を3割引きで購入できる制度です。

通勤定期は運賃がお得に設定されているのに、さらに3割引きで購入できるのは助かりますよね。

3割引きなので、たとえば1ヶ月の定期料金が10,000円の場合は、7,000円になります。

通勤定期が3,000円も安くなるなんて、そうそうありません。

1年でみると、36,000円の節約です。

なお同じ定期でも、通学定期にはこの制度を利用することはできません。

定期券の金額をよりお得にする方法

JR通勤定期割引制度を利用することにより、すでに3割引きの恩恵が受けられるのですが、もっとお得になる方法はないものか気になりますよね。

考え方はとても単純です。

『1ヶ月』の通勤定期を購入するよりも、『3ヶ月』『6ヶ月』の通勤定期を購入すればいいですよ。

たとえば、岡山駅から倉敷駅間の通勤定期1ヶ月分は9,720円です。

▼それぞれの期間は以下のとおりになっていますよ。

| 期間 | 定期代 | お得になる金額 |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 9,900円 | – |

| 3ヶ月 | 28,210円 | 1ヶ月ずつより1,490円お得 |

| 6ヶ月 | 47,520円 | 1ヶ月ずつより11,880円お得 |

この金額から3割引きになりますよ。

ただし、3ヶ月以上の定期券を買う場合の問題点としては、以下のことが考えられます。

- 購入時にたくさんのお金が必要

- 勤務先を予定外に退職した場合、ムダになる

そのときの状況によって、自分に合っている通勤定期の期間を選び、よりお得に購入したいものですね。

JR通勤定期割引制度の手続きをする場所

僕は岡山県に住んでいるので、その情報で手続きのやり方を紹介しますね。

もちろん、各県にも同じ制度があるので安心してください。

JRの定期券のことなので、『みどりの窓口』へ行ってすぐに3割引きで購入できるのかと僕は思っていましたが、そうではありません。

まずは福祉事務所に申し込みが必要ですよ。

岡山県の場合、以下の福祉事務所があります。

- 北区中央福祉事務所

- 北区北福祉事務所

- 中区福祉事務所

- 東区福祉事務所

- 南区西福祉事務所

- 南区南福祉事務所

▼僕が行ったのは、北区中央福祉事務所です。

福祉事務所に着いたら、窓口の担当者へ『JR通勤定期の割引制度を利用したいです』と伝えれば、手続きが開始されますよ。

JR通勤定期割引制度の手続きに必要なもの

JR通勤定期の割引制度の手続きに必要なものは、以下の通りです。

- 児童扶養手当証書

- 印鑑

- 定期を購入するひとの証明写真(縦4cm×横3cm)

▼児童扶養手当証書とは、以下のようなものですよ。

JR通勤定期割引制度の事前手続き方法

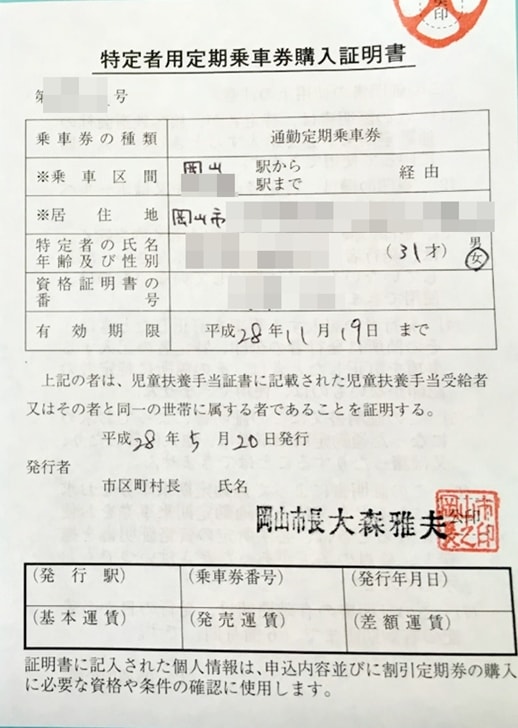

福祉事務所の窓口で、『特定者用定期乗車券購入証明書』というペラペラの紙をもらい、以下の項目に記入しましょう。

- 乗車区間

- 居住地

- 氏名

- 年齢

- 性別

- 資格証明書の番号

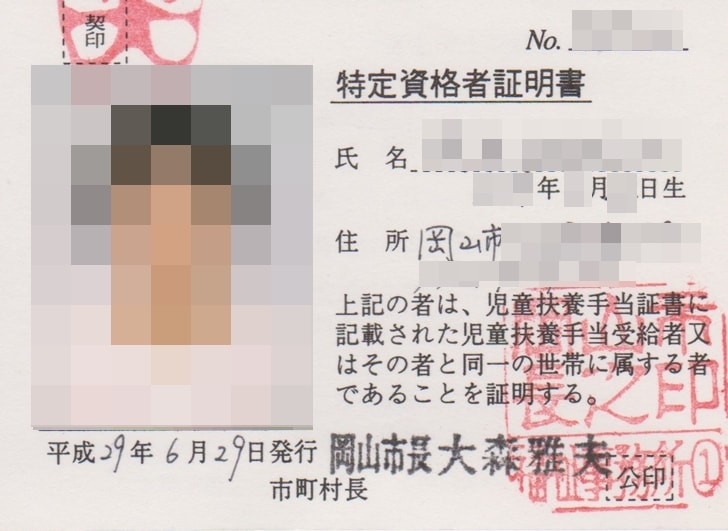

▼その後、証明写真を渡すと『特定資格者証明書』を発行してもらえます。

JR通勤定期割引制度で通勤定期を購入する方法

さきほどまでは、福祉事務所での事前手続きでした。

ここからは、実際に通勤定期を購入する方法について紹介します。

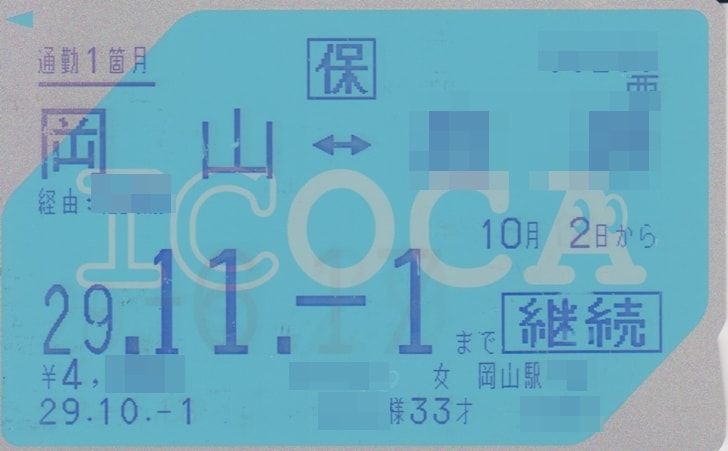

通勤定期は自動券売機ではなく、みどりの窓口で購入しますよ。

▼購入するときに、必要な持ち物は以下の通りです。

- 特定者用定期乗車券購入証明書

- 特定資格者証明書

- ICOCAなどの交通系ICカード

みどりの窓口の担当者へ、上記書類を提出して「JR通勤定期割引制度を利用したいんです」と伝えれば、手続きを開始してくれますよ。

このときに定期券の購入申込書を出されるので、利用区間などを記入してください。

▼ICOCA定期券にも対応しており、割引の価格が表示されたものを受け取ることができました。

特定資格者証明書の使用上の注意点

特定資格者証明書を使用するにあたって、以下の注意点があります。

- 対象者のひとが通勤定期を購入するとき、また通勤定期を使って乗車するとき、必ず携帯しなければならない

- 鉄道係員から証明書の提示請求があった場合、いつでも見せなければならない

- 証明書を他人に貸したり譲ったりすることはできない

- 証明書を紛失したときは、ただちに発行者へ知らせる

- 証明書の使用資格を失ったときは、ただちに発行者へ返却する

- 証明書の記入した事項を訂正したときは、訂正箇所の発行者の公印がないものは使用できない

- 証明書の有効期間は、発行日から1年間

通勤定期は普段使うものですから、特定資格者証明書を一緒に持っておけば大丈夫そうですね。

特定者用定期乗車券購入証明書は通勤定期を購入するたびに必要

福祉事務所で発行してもらう、特定者用定期乗車券購入証明書は通勤定期を購入するたびに、窓口で発行してもらわなければなりません。

通勤定期には以下の3種類があります。

- 1ヶ月

- 3ヶ月

- 6ヶ月

たびたび福祉事務所に行くことができない場合は、3ヶ月とか6ヶ月の定期を購入するのがよいですね。

さいごに

制度を利用すると、通勤定期が3割引きで購入できる!

これは、とてもよいことですよね。

でも申請をしなければ、この恩恵が受けられません。

自分が利用できる制度がないものか、県や市区町村のホームページを日々確認することも必要です。

こうした制度は、上手に使っていきたいものですね。