素材の旨みを逃さないまま肉も魚も口の中でとろける柔らかさに仕上げられる低温調理。

低温調理とは、食材を耐熱袋に入れて50度くらいの低めのお湯の中で湯煎し、じっくりと食材の中心まで火を通してつくる真空調理法です。

最近人気のこの低温調理、一般家庭用にも専用機器がいろいろ発売されるようになってきました。

今回はAmazonのセールで購入した低温調理器『Sandoo HA1098』を使った低温調理のやり方を紹介します。

他の低温調理器でも同じレシピでできるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

低温調理とは?

低温調理は食材を真空に近い状態にして沸騰させず低温でじっくり時間をかけて火入れしていく調理方法ですが、ただ「低めの温度でゆっくり加熱しましょう」と聞くと「どううしてわざわざ?」と疑問が出ると思います。

簡単に言ってしまうと、低い温度でじっくり加熱したほうが柔らかく仕上がるからなんです。

詳しい仕組みについては以下から説明するので、興味がある方は読んでみてくださいね。

具体的な低温調理のやり方についてはそのあと説明します。

肉のタンパク質のからくり

肉のタンパク質には大まかに『ミオシン』『アクチン』『コラーゲン』の3種類があります。

まず肉の中の『ミオシン』が50度以上で変成して火が通った状態になり、プリッと弾力が出て旨みが強く感じられます。

そしてそのまま加熱され続けて『アクチン』が66度から73度で変成すると、肉から水分が外に逃げて色が変わり、パサパサで硬い肉になってしまうというわけです。

つまり50度から66度くらいの範囲で、『ミオシン』だけが変成した状態をつくってあげるのが1番理想的な火入れ方法と言えます。

じっくりと焼き上げるローストビーフの中心部がピンクなのは、『アクチン』が変成していないからなのですね。

ちなみに最後の成分、化粧品にもよく含まれている『コラーゲン』はスジの硬い部分です。

『コラーゲン』は24時間ほど60度から65度の間で温度管理しながら長時間加熱することで、『アクチン』の変成を防ぎつつゼラチン化させ、『ミオシン』の旨みも生かすことができます。

でもこの『コラーゲン』は68度以上でゼラチン化するのですが、普通に加熱すると『アクチン』が変成する66度を超えてしまい、硬くなってしまいます。

牛すじ肉のシチューや牛すじ煮込みなど下ごしらえが大変なイメージですが、圧力鍋で調理したり長時間煮込めば、箸でも切れるほどトロトロにゼラチン化して美味しくなりますよね。

そんなときは、加熱温度と時間を調節して肉の中心温度をゆっくり上げるという方法があります。

肉によって調節の加減が変わるので、中心温度を測る温度計があると良いですね。

食中毒予防のために注意すること

また、低温で調理するとなると、衛生面での安全が気になりますよね。

食中毒を予防するためには食材の中心部まで75度で1分間加熱することが必要になります。

これはほぼ全ての食中毒の原因になる微生物が死滅すると言われている温度と時間ですが、低温調理では肉のタンパク質の変性を避けたいため、75度以上には加熱できません。

そのため、同じ状態にまで火が入るよう低めの温度でも長めの時間をかけてじっくりと加熱していく必要があります。

何度で何分加熱すれば安全か、確実な情報を知りたくていろいろ調べてみました。

厚生労働省のQ&Aに以下のように書かれています。

Q.食肉による食中毒防止のための加熱条件として、中心部を75度で1分間加熱することが必要とされていますが、これと同等の加熱条件はどのようなものがありますか?

A.「75度で1分」と同等な加熱殺菌の条件として「70度3分」「69度4分」「68度5分」「67度8分」「66度11分」「65度15分」が妥当と考えられます。

また調理の現場においては中心温度計の適切な仕様により、食肉の中心分温度が目標とする温度を下回らないことを確認し、確実な加熱殺菌が行われるようにする必要があります

でもこの中では「65度15分」が最低温度になりますが、65度だと肉のタンパク質の変性を防ぐことはできませんよね。

そのためここから計算して導かれた「63度で30分」というバリエーションが厚生労働省の別のQ&Aにも登場していますし、「60度で1時間」というレシピもよく紹介されています。

よくスーパーで売られている牛乳も63度から66度で30分くらいの時間をかけて、じっくり低温殺菌されていますね。

あれも牛乳の旨味成分を含むタンパク質の変性を防いで、高温殺菌牛乳にはない牛乳ならではの味を保っている低温調理なのです。

ですが、これらは全て肉の外側の温度ではなく、中心温度の話です。

食材のグラム数や温める前の食材の温度と加熱時間にも注意が必要になります。

加熱後も食中毒の心配をせず安心して食べるために中心温度を確認できる温度計があると良いですね。

ちなみにうちにある温度計はこんな形です。

私は日々パンを焼いているので、中心温度を確かめるためにも使っています。

体温計が壊れたときは子どもの体温を測るのにも使えたので、一家に一台あると便利かもしれません。

正しい使い道ではありませんが、皮膚に当てるだけで温度がピッと測れます。

緊急時に小数点単位で正しく計測できて助かりましたよ。

こうして安全に加熱した食材は、調理後にすぐ食べるか、急速冷却してすぐ冷蔵庫か冷凍庫に入れて保存しておきましょう。

低温調理器ってどんなもの?

ここまで紹介してきましたが、「でも、どうやって長時間低温で加熱し続けるの?ずっとつきっきり?」と思いませんか?

低温調理器のほとんどは鍋に立たせる棒状のもので、鍋にお湯と真空状態に密閉した肉を入れるだけでお湯が一定の温度で保たれる仕組みです。

食材は加熱されると縮んで水分が出てきますが、袋で密閉されているため水分が逃げず「蒸す」と「煮る」の間でうまみがぎゅっと閉じ込められるんですね。

実際に低温調理を試してみよう

それでは、説明はこれくらいにして実際に低温調理器を使ってみたいと思います。

うちではもともと甘酒をつくったり塩麹をつくったりするのに炊飯器の保温モードを使用していて、肉も同じようにつくっていました。

炊飯器と低温調理器具では調理する工程にどのような違いが生まれるのでしょうか。

そのあたりも一緒に検証してみたいと思います。

Amazonで低温調理器「Sandoo HA1098」を注文してみました

低温調理器を選ぶにあたって、周りの人からおすすめされていた条件は以下の通りでした。

- 消費電力が1000w以上

- サイズが大きすぎない

- 温度設定がしやすい

この条件で見ていくと、AmazonではSandooの低温調理器Sandoo HA1098がちょうど良さそうだったのでさっそく注文してみました。

ただ、「あれ?」と思ったのはそのパッケージです。

「卵」を「ぎょく」と読み、「鶏肉」を「けいにく」、「とうもろこし」は「もろこし」

他にも「ご購入どうもありがとうございます」の紙には、「私たちのプロダクトに満足したら、私たちがより多くの人々とコメントを共有するのを助けなさい。どうもありがとう」と書かれてありました。

怪しさもありますが、いえいえきっとがんばって日本語を学んで書いてくれたのですね。

「こちらこそありがとう」と開封しました。

低温調理に必要なもの

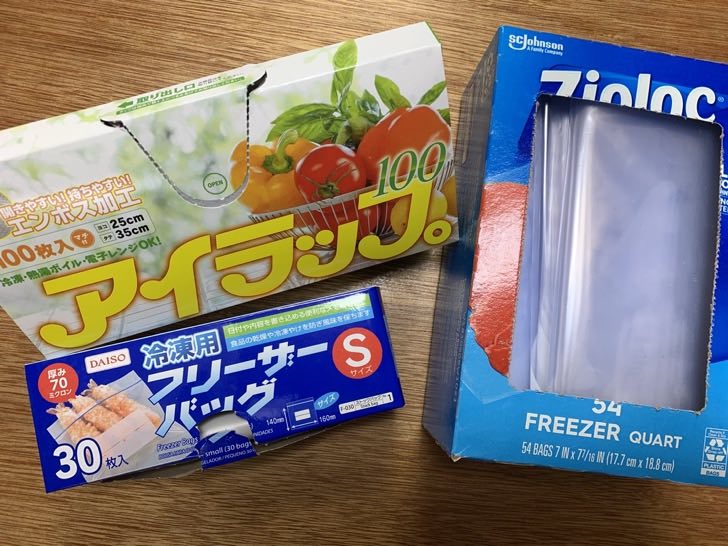

低温調理に必要なものといえば、まずは食材を密閉するための袋です。

耐熱性の低い袋で加熱すると破れてしまったり化学物質が出てしまいますので、必ず耐熱性の高い袋を選びましょう。

私の家にある耐熱袋はこんなラインナップです。

- アイラップ

- ジップロック

- ダイソーの冷凍用フリーザーバッグ

低温調理のやり方と必要な工夫

温度を保つためにはこんなキッチングッズを使うのも便利ですよ。

『鍋帽子』は、鍋の熱が逃げないように保温する帽子みたいなもので、鍋にかぶせておくだけでおかずが冷めにくくなるんです。

これを低温調理中の鍋が冷めないように、鍋に着せておいてあげます。

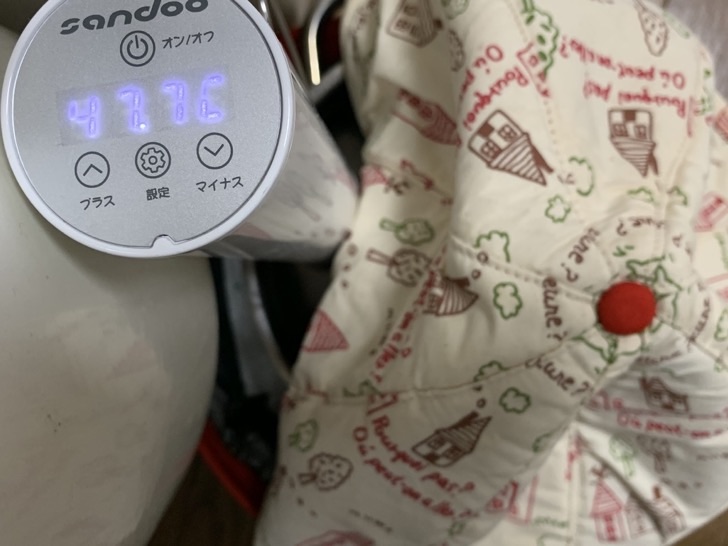

低温調理器はこのように使います。

鍋帽子の中に深めの鍋を入れて、鍋の中に低温調理に適した温度のお湯と、密閉袋に真空状態にした肉を入れ、アルミホイルをかけます。

そして鍋帽子が濡れないように上からかぶせたらセッティング完了です。

さっそく低温調理をやってみよう

では、このやり方でいくつか料理をつくってみましょう。

まずは定番のサラダチキンのつくり方を紹介しますね。

鶏むね肉でつくる 簡単鳥ハム

「低温調理といえばこれ」というくらい調理する頻度が高い鳥ハム。

最近ではサラダチキンという名称で親しまれていますね。

つくり置きしておけば、お腹が空いたときにいつでもサンドイッチやサラダに使えてタンパク質を補えますよ。

(材料)

- 鶏胸肉 1枚

- 砂糖 小さじ1

- 塩 大さじ1弱

- ハーブやスパイスなど(お好みで)

(つくり方)

【1】鶏胸肉は皮を剥いて、砂糖、塩、お好みのスパイスの順にすりこみましょう。

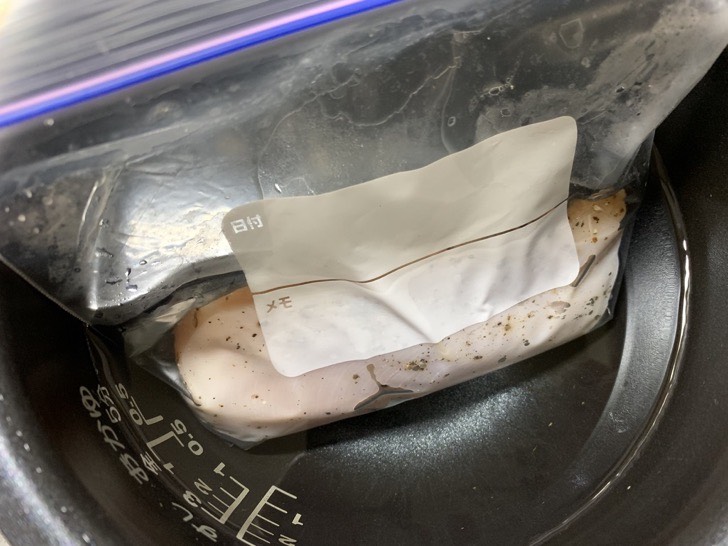

【2】密閉袋に入れて空気を抜いて一晩冷蔵庫に置きます。

写真は豚ハムも一緒に仕込んでいるところです。

右下にあるのは鶏胸肉の皮。

【3】一晩おいた鶏肉を冷蔵庫から出して常温に戻しておきます。

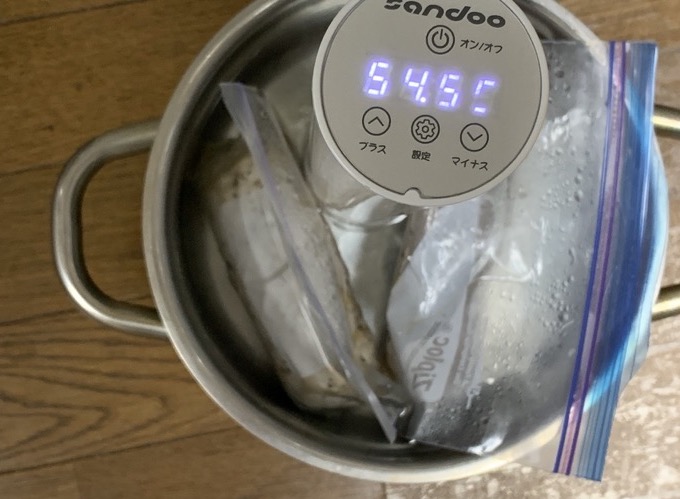

鍋に低温調理器をセットして「60度1時間」とセットしたら、肉を入れて60度前後のお湯を入れます。

鍋帽子に入れてフタをすれば完成まで待つだけ!

うちではもともと低温調理は炊飯器の保温モードでやっていたので、比較するために同じ下味をつけた鶏胸肉を1枚、炊飯器でもやってみました。

ちなみに炊飯器は3合炊きのもの。

これが意外と温度ムラなく料理に使いやすい大きさなのです。

出来上がりを並べたらこんな感じになりました。

切ってみたところ、低温調理器でつくったサラダチキンの方が少し柔らかいですね。

炊飯器でつくったものとはドリップ(肉汁)の量が違いました。

左が低温調理器のもの。右が炊飯器調理で出た肉汁です。

豚ヒレ肉でつくる 豚ハム

鳥ハムと同じように豚ハムもつくれるんです。

下ごしらえまでは鶏胸肉とほぼ同じ。

ただ胡椒をもっと効かせてつくることをおすすめします。

にんにくやハーブを加えても美味しいですよ。

(材料)

- 豚ヒレ肉 300gくらい

- 砂糖 小さじ1

- 塩 大さじ1弱

- 黒胡椒、スパイス、ハーブ、お好みで

(つくり方)

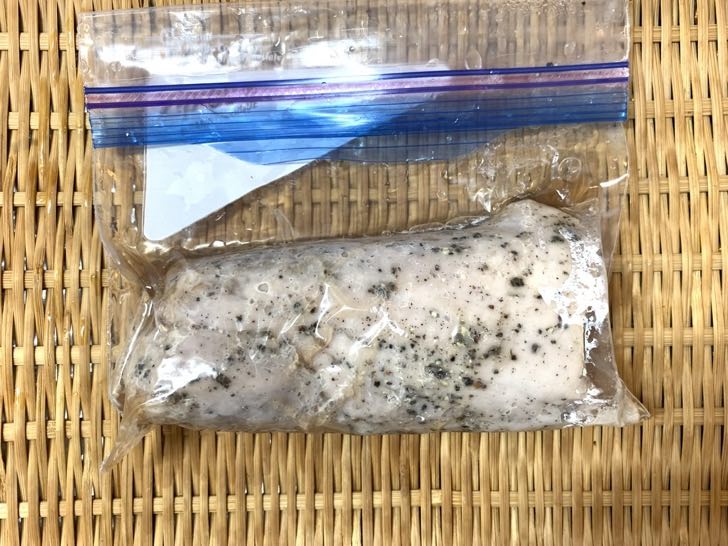

豚ヒレ肉に砂糖、塩、お好みのスパイスの順にすりこみましょう。

冷蔵庫で一晩置き、翌日常温に戻して低温調理器とともに鍋に入れます。

豚ヒレ肉は60度で100分加熱します。

豚ヒレの加熱が終わったところです。

豚ヒレをカットしてみるとこんな感じに仕上がっています。

肉はきれいなピンク色でやわらかく、火の入りもちょうど良かったです。

翌日つくったものの切れ端です。

チャーハンをつくるとき、最後に入れてみてください。

ゴロッとした豚肉が柔らかくてうまみが強く、とても美味しくなりますよ。

鮭のコンフィ

低温調理器の真骨頂は刺身用の魚を使ったミキュイ(半ナマ調理)かもしれません。

見た目的には生っぽいですが、箸でつまむと身が崩れてしまうほど柔らかく、口の中に入れるとホロっととろけて消えてしまいます。

まずおすすめは鮭。

ぜひ1度試してみてほしいです。

(材料)

- 鮭(刺身用)1サク(120g)

- ディル 1-2本

- オリーブオイル 大さじ2

(塩水漬け液)

- 水 300ml

- 塩 大さじ2

- 砂糖 大さじ1

(つくり方)

【1】刺身用の鮭を用意します

【2】鮭を洗ってボウルに入れ、◉で下味をつけて1時間ほど冷蔵庫で寝かしておきます。

【3】鮭を49度で1時間加熱します。

低めの温度設定なので、ちょうどよく熱が入るよう帽子を忘れずに!

鮭ができあがりました。

柔らかいので袋から出すときは崩れないように注意してくださいね。

食べてみたらトロトロでびっくりしました。

加熱し過ぎないことで魚に含まれるDHAやEPAの減少も防ぐごとができ、栄養をより多く摂ることができますよ。

低温調理をやってみて まとめ

低温調理器は、肉と魚の美味しさをレストラン級にグッと底上げしてくれるものでした。

同時にいろいろな食材を一気に調理しても袋に入っているから混ざり合うこともありませんし、仕込んだあとは放置して、他のことをやっていても大丈夫なのがうれしいですね。

時間がかかっても「忘れていられる」って助かります。

また、食材を密閉した状態で調理できるのも素晴らしいですよね 。

完成したものを一気に冷やして冷蔵庫や冷凍庫に入れれば、空気に触れることなく安全に保存することができます。

また、低温調理器での調理は他にも煮込み料理に使うのもおすすめです。

少ない調味料を濃いめに配合して密閉調理することで、肉はジューシーになり味も染み込みやすくなります。

ローストビーフやハンバーグなどの焼き料理は、低温調理後に表面を焼いて焼き色をつけると香ばしさも加わってより美味しくなりますよ。

また、鮭の他にも牡蠣やまぐろ、たこやサバなども美味しく調理できるのは大きかったですね。

低温調理器を選ぶ際は、欲を言えばWi-Fi機能がある機種だと、外出先から温度設定ができるので長時間加熱をしたい料理の場合はもっと便利かもしれません。

専用の容器やカバーがある機種もありますが、いきなり全て揃えるよりもまず工夫して上手に使っていけたらなと思っています。

奥が深そうな低温調理。

少しでもその入り口にいく参考になれば幸いです。